「健康」という言葉の意味を掘り下げてみる

新年度、新学期が始まり、毎日をワクワクドキドキしながら過ごしている方も多いと思います。慣れない環境に戸惑いながらも前進していくこの時期には、いつも以上に身体的にも精神的にも健康でいなければとても臨めないでしょう。

ひとくちに「健康」といっても、その言葉にはとても深い意味があります。今回は私たちの生活や生命にも関わる「健康」について、「気」というものも交えながらお話したいと思います。

目次

- 「健」は「すこやか」、「康」は「やすらか」

- 「病気」は「氣を病む」。 では「氣」とは

- 「氣」でもって青竹を木刀で真二つに斬る

- 「心身統一の四大原則」

- 「氣」の呼吸法の凄さ

- リーマンショックで売上三分の一になるも、一人のリストラもせず、何とか乗り越えれたのも「氣の呼吸法」のお陰か

「健」は「すこやか」、「康」は「やすらか」

「健康」という字は健と康で出来ています。「健」の意味を漢和辞典で調べてみると「すこやか」とか「つよい」とかが出てきます。「康」は「やすらか」です。今度は国語辞典で「すこやか」を調べると「病気をせず、からだの丈夫なさま」となっています。「やすらか」は「おだやかで無事、ゆったりとして気楽なさま、心にかかることのないさま、安心できるさま、たやすいさま」となっています。こうしてみると「健」は体で「康」は心の良い状態なのかなと思えます。

「病気」は「氣を病む」。 では「氣」とは

「病気」は当然気を病むです。では「気」とは何か。「気」とは「万物生成の根元力。身体の根元となる活動力」と出ています。「気」の語源を調べてみました。「気」のもとの字は「氣」です。「米」と「气」からできています。「こめ粒のように小さいもの」と「わきあがる上昇気流」の組合せです。

気といえば合気道や気功が思い出されます。合気道というのはあらゆる武道や武術等の格闘技の中で一番強いのではないかという事を聞いた事があります。私もそう思います。もっとも合気道は勝敗を競うものではないのかとも思いますが。大抵の格闘技は力を競います。力の強いものが勝つ。力の強さで競えば、いつかピークをむかえます。しかし合気道は相手の力をうまく利用して自分の身を守ります。柔道や空手の達人がいとも簡単に転がされていくのを映像で見たことがあります。

合気道の達人で藤平光一(とうへい こういち)さんという方がおられました。この方の著作に「氣の呼吸法」というのがあってその中に氣について書かれています。

人間のみならず、形あるものは、必ずその始まりがあるはずです。太陽を例にとってみましょう。現在、太陽は燃えていると言います。燃えているからには、燃え始めがあったわけです。さらにその前は、燃え始める前があったわけです。すべての物体の起源をたどれば、目には見えませんが、何かがあった状態から生れてきたと言うほかありません。これを禅では無と言いますが、禅の無もただ何もないという意味ではなく、何もないが、何かあった状態をさしています。そう考えれば、人間の心も身体も、太陽も、星も、地球も、動物も、一木一草に至るまですべて、目には見えない何かから生じたものということになります。つまり、無限に小なるものから生じてきたということです。その無限に小なるものの無限の集まりを総称して、私は氣と言っています。数学的に考察してみましょう。数学では必ず一を仮定します。この一が問題です。地球も一なら石ころも一です。一があるなら二分の一があり、それ自体も一です。これを二分の一、二分の一と無限に縮小していってもゼロにはなりません。この無限に小なるものの無限の集まりを総称して、天地自然の氣と言うのです。このように考えれば、太陽も地球も草木も動物も皆、この氣より生じたということになります。この天地自然の本質である氣から、さまざまな相互作用が起きて、現在の天地自然が形成されたのです。私たち自体、天地自然と一体であり、私たちの生命は、天地自然の生命の一部なのです。

(藤平光一「氣の呼吸法―全身に酸素を送り治癒力を高める」より)

「病む」とは「病気にかかる、気分が悪くなる、苦しい思いをする、傷などが痛む」とあります。「病気」は「生物の全身または一部分に生理状態の異常を来たし、正常の機能が営めず、また諸種の苦痛を訴える現象」とあります。こう見てくると氣の状態が悪くなって、体のどこかが異常を来たし、苦しい思いをすることが病気ということになります。では健やかになるためには氣をよくすれば良いのではないかという事になります。東洋医学では体内の氣の働きを正常にすることが病気を治すことだとしています。

気とは全世界を構成するものとの考えから、当然、人間も気から成るものとされています。肉体という物質も、その活動も共に気のお陰。気とは生命力そのものなのです。

(三浦於菟著「東洋医学を知っていますか」)

「氣」でもって青竹を木刀で真二つに斬る

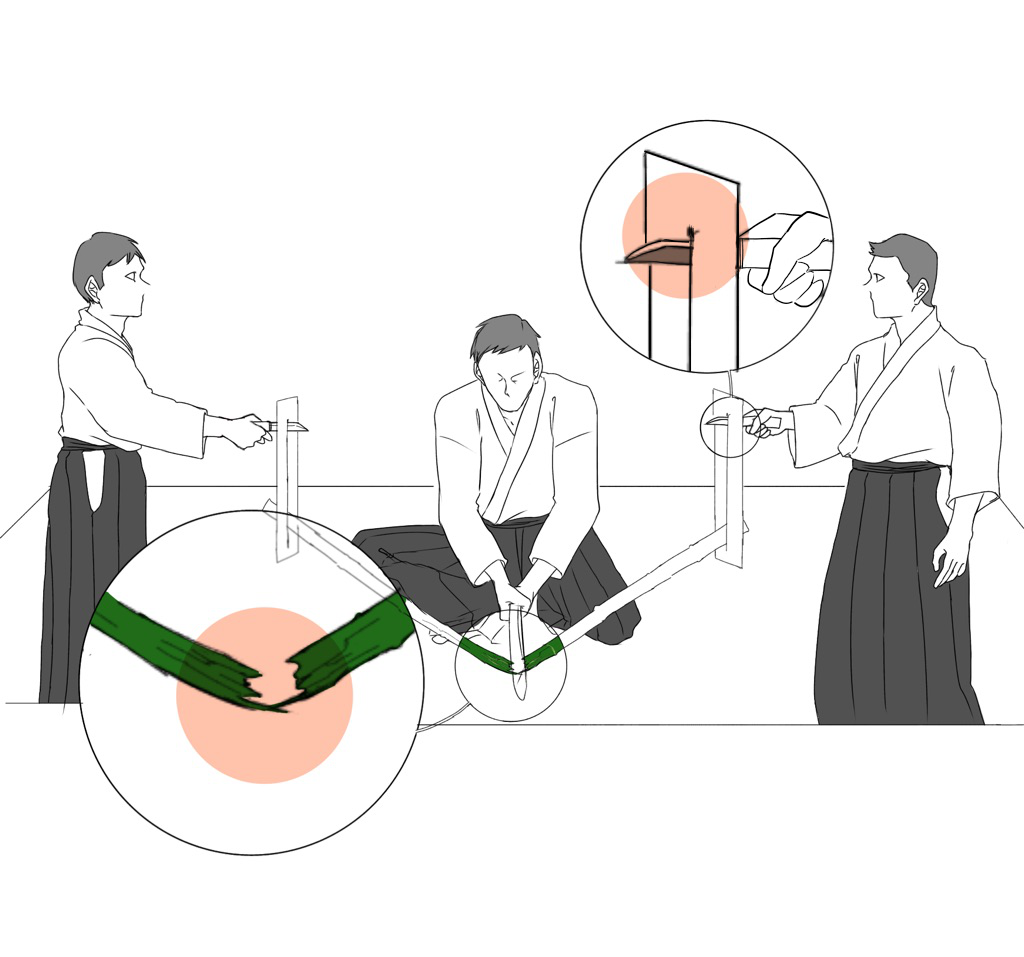

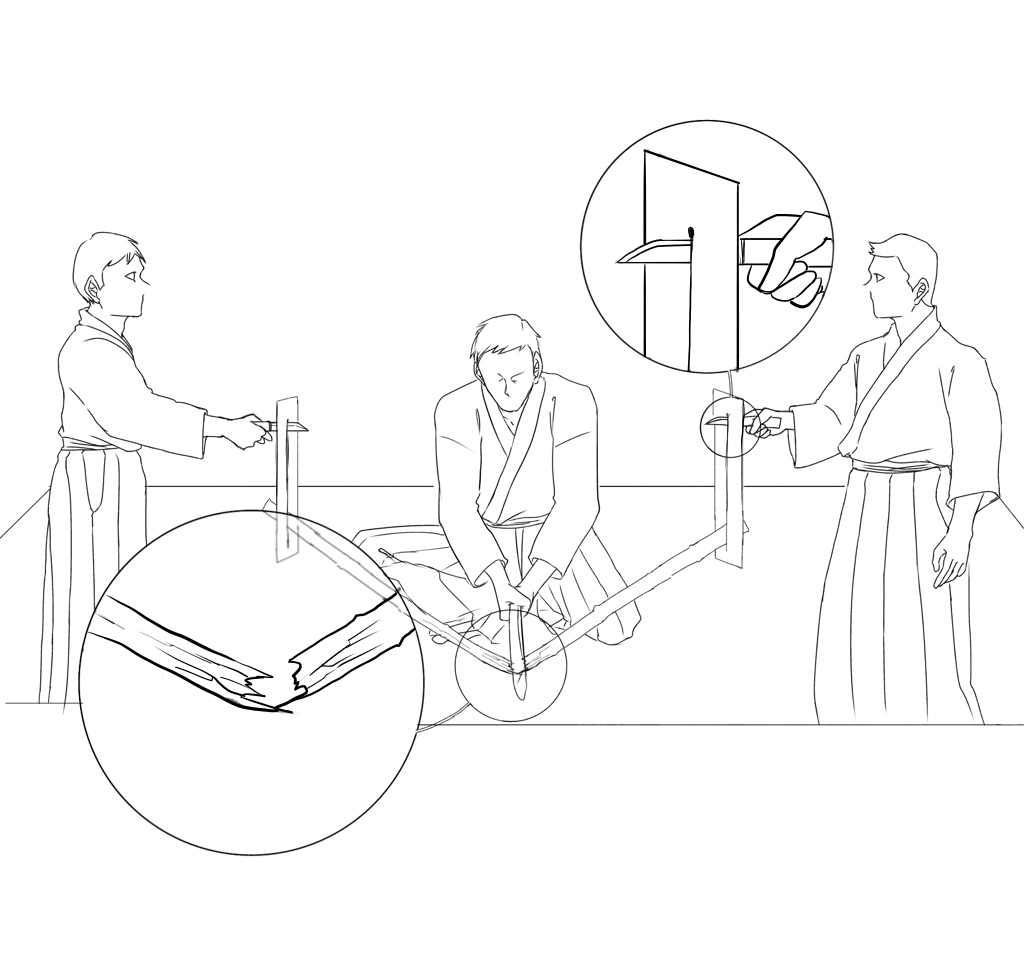

私は2008年の9月に藤平光一さんのご子息で後継者の藤平信一さんに「氣の道場」という2泊3日の研修会で氣の呼吸法を習った事があります。一番印象に残ったのは卒業検定の木刀による青竹斬りです。割るのではなく直径35ミリ位で長さ1.5メートル位の青竹を木刀で真ん中位の所で真2つに斬るのです。これが出来て卒業です。幸い私は一回で合格しましたが、出来ない人は何回もやり、結局全員無事合格しました。木刀で生の竹を斬るのですから氣が入っていなければ斬れません。

二人の人が1.4メートル位離れて立って向かいあいます。二人には習字用の半紙を5センチ×20センチ位に切ったものの真ん中に15センチ位の切り込みを入れた紙切れを1枚ずつ持ってもらい、その切れ込みに35ミリ×1.5メートル位の青竹を入れて吊るすのです。さて、ここからがビックリ、二人は紙片の上の部分を直接に手で持つのではなく、果物ナイフの刃の方を上にむけて例の切り込みの上の部分に差し込み、この二本の果物ナイフの柄を手に持ち刃を支えとして、薄い半紙で青竹を吊るすのです。ですから、普通なら木刀を青竹に気合を入れて振り下ろした時に半紙は当然ナイフの刃で切れてしまい青竹は下に落ちるだけです。まあ、よくて青竹が割れるくらいでしょう。所が氣が入っていると落ちた竹が見事に真ん中で斬れているのです。真剣ではなく木刀ですよ。もちろん真剣で斬ったようなスッパとした切り口ではありませんが、割れではなく、まぎれもない切断です。

私は三日間の氣の呼吸法や集中力の鍛錬だけで、あとは木刀を「エイッ」と言って気合を入れて振り下ろす練習をしただけです。確かに「氣」で青竹が斬れたのです。結局20名位の研修生全員が合格できました。本気でやれば、誰でも氣を出す事ができるのです。

「心身統一の四大原則」

この藤平先生の心身統一合気道では心身統一の四大原則というのがあります。

一、 臍下の一点に心をしずめ統一する。

二、 全身の力を完全に抜く。

三、 身体の総ての部分の重みを、その最下部におく。

四、 氣をだす。

四大原則はどれか一つを行えば他の三つを満たしているのです。

どれも氣を出す方法なのです。

「氣」の呼吸法の凄さ

「氣の呼吸法」と言う本のなかには氣の呼吸法についてのさまざまな効果が書いています。

免疫機能が高まる

心身ともリラックスする

全身の血行が良くなる

肌年齢が若くなる

家庭や職場でプラスな人間関係を保てる

質の高い睡眠が得られる

ストレスを受けにくくなる

更年期障害や自律神経失調症、うつなどを改善

「氣の呼吸法」の実践こそまさに「氣」の働きを正常に、活発にしてくれる方法です。もちろん腹式呼吸です。とてもリラックスした状態になります。

さて「康」の「やすらか」ですが、まさにリラックスした状態になる事で、これは「氣」を出すことによって得られます。健も康もともに心身のリラックスした状態によって得られ、禅僧が座禅をしている時や好きなことを夢中になってやっている時にアルファー波が脳からでる状態がそうです。

私はこの氣の呼吸法を学んでから、氣が良く出るようになったと感じています。よく人から、あなたの氣は強いから私にあなたの元氣を下さいと言われるようになりました。

リーマンショックで売上三分の一になるも、一人のリストラもせず、何とか乗り越えれたのも「氣の呼吸法」のお陰か

2008年度の売上は過去最高の売上でした。ところがその年末から我社もリーマンショックに見舞われ、最悪時には売上も三分の一にまで落ち込みました。とても大変な事態でしたが、一人もリストラすることなく、社員全員の努力により、何とか乗り越えることができました。

この時、「この寒空の中、一人もリストラをすまい」と決断出来たのも氣の充実があったからかも知れません。お陰様でこの人手不足の中、人手に困ることもなく、ビジネスチャンスをおおいに生かせています。

https://www.kiranah-life.jp/rokujin/2758

寺本麓人

最新記事 by 寺本麓人 (すべて見る)

- 健康を支える私の食事 昼食編-1 - 2018年7月30日

- 体と脳が衰える前にやっておくこと~50歳を超えたら考えよう~ - 2018年7月23日

- 美について考える - 2018年7月17日

最新記事

中島ゆき

2019/09/30

日焼けあとの肌にも 混ぜるだけ手作りアロマジェル

おはようございます!キラナ美活サポーターの中島ゆきです。 最近はジェル…

黒田 リコ

2019/09/23

出産経験者の2人に1人は下肢静脈瘤を発症している?予

ふと自分の足を見たときに「あれ?血管が赤黒くなってない?」「もしかして…

松尾功子

2019/09/02

今からでも間に合う!「秋の老け顔対策」ケア3選

キラナライフの松尾です。今日も、コスメコンシェルジュ、エステティシャン…

matsuki_takahiro

2019/08/10

永遠のテーマ「アンチエイジング」研究の最新トピックス

おはようございます。佳秀ヘルスケア研究開発の松木です。 前回に引き続き…

メールマガジン

メールマガジン

メールマガジン

メールマガジン