尿酸値が気になる皆様。ぜひ血液pHを気にしてください。

目次

- 1.人体は血液pHをうまく制御しています。(腎臓を通して尿にも酸を排泄します。)

- 2.尿が酸性だと血液の尿酸が増加します。

- 3.尿が酸性に傾くと腎臓の病気を発症します。

- 4.尿酸値を下げるには食事を見直しましょう。

- 5.まとめ

1.人体は血液pHをうまく制御しています。

人体は以下の①~④のように血液pHを血液成分と腎臓、肺でうまく制御しています。

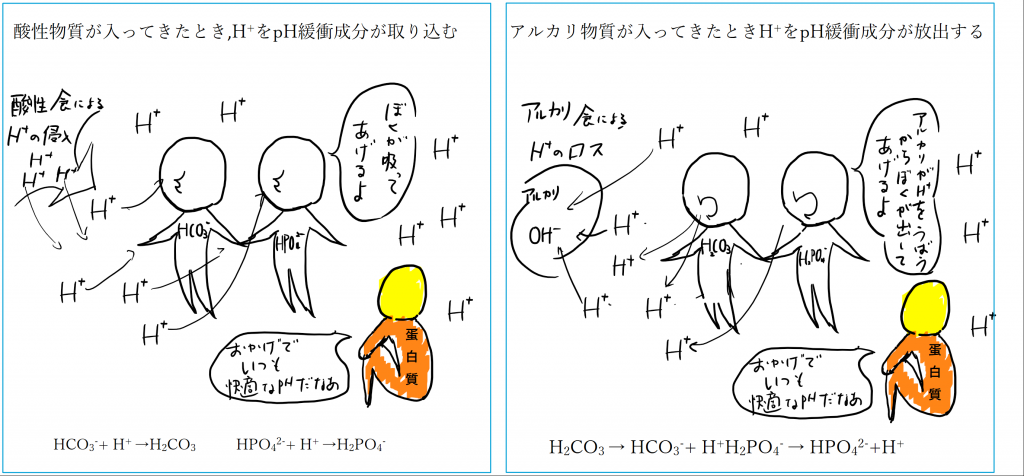

①血中のpH緩衝剤による制御

血液成分のなかには、炭酸水素イオン(HCO3–)、リン酸水素イオン(HPO42-)が存在します。これらはpH緩衝能(H+の量が変化してもpHの変化は抑える能力)をもつpH緩衝成分です。血液中にH+が増えれば、それらを分子内に受け入れ、少なくなれば分子から放出してくれるので、体液は常に一定のpHが保たれます。

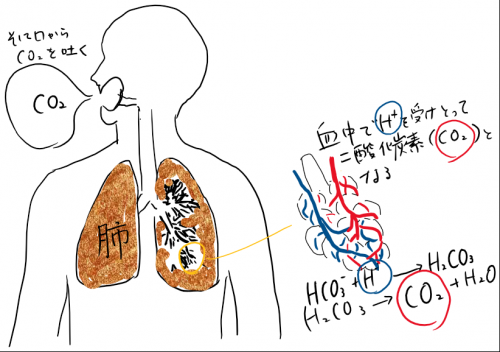

②肺(呼吸)による制御

炭酸水素イオンは血中でH+を受け取ると炭酸となって水と二酸化炭素になりヘモグロビンと結合して運ばれ、肺で排出されます。

しかし、この時点で肺に呼吸運動がなければ、肺胞内にCO2が溜まる一方で、体外に排出することができないのですが、実に生体はうまいことできています。肺胞のCO2分圧上昇や血中H+濃度増加が延髄の呼吸中枢を刺激して呼吸運動を促進します。すると、肺胞ガスの喚起速度(呼吸の速度と思ってください)が高まり体外に放出されます。呼吸速度が減少すれば、CO2排出量が少なくなり、血中の炭酸水素イオンが溶解したまま保たれます。すなわち、呼吸の速度によって血中pHは調節されています。

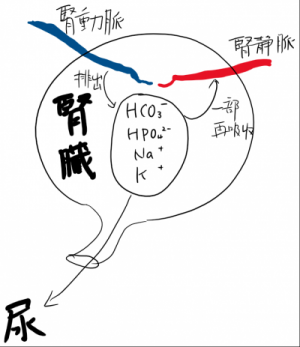

③腎臓での制御

腎臓においては、腎動脈より炭酸水素イオン、炭酸、リン酸水素イオン、Na+、K+を腎臓(腎単位)に排出します。しかし、生体に必要な成分は腎静脈によりホルモンの支配を受けながら再吸収されます。

ところで、NaHCO3(重曹)水溶液(アルカリ性)にNaCl(食塩:中性)を添加していくとpHはどうなると思いますか。NaHCO3は水溶液ではHCO3–でpH緩衝剤となり、NaClは中性塩であるためpHは変化しないと思われませんか。実は、NaClはCl–を生成しH+と結合してHCl(塩酸)を形成するため微妙に酸性に傾きます。

同様なことが血液pHの制御に利用されています。血液がアルカリ性に傾いたとき、腎臓でCl–の再吸収を多くしてHCO3–の再吸収を少なくし、微妙に酸度を高めようとします。そして正常値のpHを保つように調節しています。

④血漿蛋白のpH緩衝能による制御

一般に複数のアミノ酸が直鎖的に結合し、それが折りたたむことで蛋白質は形成されます。蛋白を形成するアミノ酸の中には側鎖にアミノ基(-NH2)とカルボン酸(-COOH)を持つものがあります。アミノ基はアルカリ性側でpH緩衝能をもち、カルボン酸は酸性側でpH緩衝能をもちますので、アミノ酸は広いpH範囲での緩衝作用を示し、体内のpHを一定に保つ働きがあります。

2.尿が酸性だと血液の尿酸が増加します。

①尿酸の溶解性はpHに大きく依存する。

尿酸の尿への溶解度は尿のpHに大きく左右されます。アルカリ側であるほどよく溶けます。(pH5.0で80mg/mL、pH6.0で220mg/mL、pH7.0で1580mg/mL、)。

②尿が酸性であると血液に尿酸が増加。

pH5.5以下の尿には尿酸が排出されなかったという報告があります。尿酸の溶解度の影響だと考えられます。pH7.4付近である血液には尿酸はよく溶けますが、高度にpHが制御されていなければ命にかかわるので尿酸濃度が高まってもH+が優先的に腎臓に排出されると考えられます。すると腎臓のpHは酸性側になり、腎臓では血液の尿酸は排出されず血液中に留まり、肝臓からは新たな尿酸が供給されますので血中の尿酸値は上昇します。

3.尿が酸性に傾くと腎臓の病気を発症します。

①高尿酸血症

「高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン」では、「高尿酸血症は、尿酸塩沈着症(痛風関節炎,腎障害など)の病因であり,血清尿酸値が7.0mg/dLを超えるものと定義する。性・年齢を問わない。」とされているそうです。

②尿路結石・痛風・腎臓病・腎不全

これらの病気は尿が酸性に傾き、尿酸が結晶化することが発端となって発症します。放置しておくと体内の老廃物をこしとるという腎臓の機能が低下し、最終的には致命的な腎不全になる可能性があります。

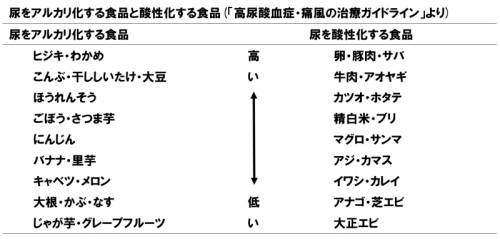

4.尿酸値を下げるには食事を見直しましょう。

植物性食材(アルカリ食)を多く食した人の尿のpHは6.5で、動物性たんぱく質を多く食した人はpH6.0近辺であったという実験結果が報告されています。また、尿のpH6.5の尿酸排泄量はpH6.0の人と比べて2.2倍であったという報告もあります。これらは、尿のpHを上げることで体外に尿酸をより多く排出することができることを示しています。次の5項目の食生活の改善が尿酸値を下げるのに有効です。

・カロリーを気にする。

・動物性たんぱく質・脂肪をとりすぎない。

・野菜・海藻類を多く摂取する

・アルコールを控える

・水分をこまめにとる

5.まとめ

血液のpHが7.3~7.5の範囲外で昏睡状態に陥るという文献を目にしたとき、私は大変驚きました。なぜなら、大学で化学分野を専攻した者や化学に関する研究開発職者はご存知と思いますが、調製試薬や製品などのpH調整において、±0.03の許容誤差範囲でpH7.4に調整することは、温度や雰囲気の影響を加味すると決して簡単なことではありません。

しかし、健常人は動脈のpH正常値が7.38~7.43、静脈で7.36~7.41に保たれているそうで、人体は精密分析機器並みに血液pHを制御していると思います。

その制御には尿や呼吸による老廃物の排泄が欠かせませんが、同じような食事ばかりしていると同じような老廃物を排出してしまう、つまり、尿が酸性傾向になるものばかり食べていると血液も徐々に酸性に傾き続け、血液pHが異常値になり様々な障害が出だすようになり、そのまま放置すると重篤な障害となってしまうのではないかと思います。

斯くいう私も尿酸値が年々高まっています。現在、自覚症状は全くありません。ビール等酒類はほとんど飲まず、父も兄も尿路結石を経験していますので、生まれつきと思ってあきらめていました。しかし、実際は尿酸値を下げる食の改善の5項目のうち少なくとも3項目は実施できていませんでしたので、今後は食生活に気を付けて尿をよりアルカリ側に推移させるよう心がけていきたいと思います。

記事を読まれた皆様、人体は生命維持のために体内物質をかなり高度に制御しております。体内物質の供給は皆様の意志で決めることができます。体に負担をかけないような適切な食事を摂取し健康の維持に努めてまいりましょう。きっと体はそれに答えてくれると思います。

山川雅之

最新記事 by 山川雅之 (すべて見る)

- プラセンタはドリンク剤、カプセル剤どっちがいい? - 2019年6月14日

- プラセンタ原液を追求! 医薬部外品原料のプラセンタって何? - 2019年5月17日

- 凍結融解?酵素分解?高圧抽出?全てのプラセンタを解説! - 2019年4月13日

最新記事

中島ゆき

2019/09/30

日焼けあとの肌にも 混ぜるだけ手作りアロマジェル

おはようございます!キラナ美活サポーターの中島ゆきです。 最近はジェル…

黒田 リコ

2019/09/23

出産経験者の2人に1人は下肢静脈瘤を発症している?予

ふと自分の足を見たときに「あれ?血管が赤黒くなってない?」「もしかして…

松尾功子

2019/09/02

今からでも間に合う!「秋の老け顔対策」ケア3選

キラナライフの松尾です。今日も、コスメコンシェルジュ、エステティシャン…

matsuki_takahiro

2019/08/10

永遠のテーマ「アンチエイジング」研究の最新トピックス

おはようございます。佳秀ヘルスケア研究開発の松木です。 前回に引き続き…

メールマガジン

メールマガジン

メールマガジン

メールマガジン